Toda la vida que conocemos depende del Sol. Su luz desempeña un papel fundamental en múltiples aspectos. La fotosíntesis, el proceso vital de las plantas verdes, fuente última de toda la comida, el oxígeno, el carbón y el petróleo, se alimenta de la luz solar. Las estaciones, la circulación del aire, la formación de las nubes y la lluvia, son consecuencia directa de la influencia del Sol. A la vista de su importancia para nuestra existencia, es natural intentar conocer todo lo posible sobre su naturaleza fundamental.

El Sol se encuentra situado, tal como se ha dicho, en uno de los brazos de nuestra galaxia, a la que llamamos la Vía Láctea, a unos tres quintos del centro de ella. Desde que allí se formó, hace unos 5.000 millones de años, ha efectuado 20 vueltas alrededor del centro de la galaxia, a una velocidad de 250 kilómetros por segundo. Tiene un radio de 695.000 kilómetros y una masa de 199 mil cuatrillones de kilogramos, valores tan grandes que no podemos imaginar fácilmente. Si colocáramos un montón de planetas Tierra uno junto al otro, como un collar, en el diámetro solar entrarían más de cien. Su gravedad es 27 veces mayor que la terrestre. A pesar de estos números tan escalofriantes, el Sol es una estrella muy corriente; solo en nuestra galaxia (que tiene unos 100.000 millones de estrellas) debe haber millones de ellas con el mismo tamaño y temperatura que la nuestra; y hay millones y millones de galaxias en el Universo.

El Sol es, en esencia, una bola de plasma (gas ionizado) y no tiene, por tanto, superficie en el sentido que nosotros le damos al término, y lo que nosotros vemos no es más que la capa que emite luz, llamada fotosfera. Hacia el interior se encuentran la zona de transporte convectivo, la zona de transporte radiativo y por último la zona de producción de energía nuclear, que es el verdadero Sol, cerca del núcleo. Desde esta pequeña región se transmite la energía hacia el exterior, primero radiativamente y por último convectivamente. Aunque pueda parecer increíble, la energía tarda un millón de años en viajar desde el centro hasta la superficie, y en el último cuarto, donde el transporte es fundamentalmente convectivo, sólo emplea un par de días.

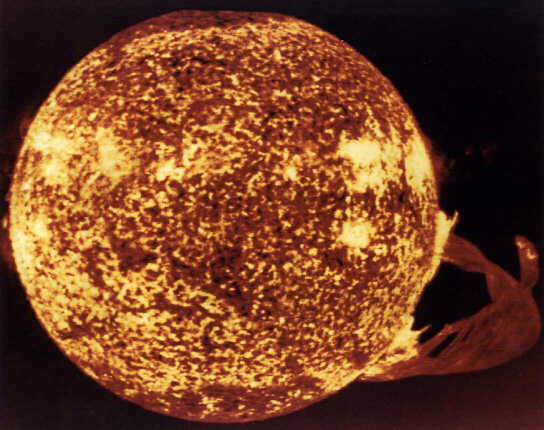

La energía que se produce en el núcleo solar no se emite de forma homogénea. Ya los chinos, en el año 600 a.C. descubrieron el fenómeno de las manchas solares, zonas oscuras con diámetros mayores de 130.000 km. Estas manchas son regiones en la superficie en las cuales las líneas del campo magnético emergen de la fotosfera formando en el exterior intensos bucles del campo. Estas «erupciones» se deben a que la parte ecuatorial de la superficie solar gira en 25 días, mientras que en una latitud intermedia entre el polo y el ecuador, el periodo es casi 28 días. Esta diferencia hace que las líneas de campo se tuerzan, en vez de ir en dirección norte-sur, formando un par de manchas en dirección este-oeste. Los campos magnéticos presentes en las manchas inhiben el flujo local de energía procedente de las capas inferiores, siendo unos 1.500 K más frías y, por tanto, más oscuras que el resto de la superficie visible. Las manchas aparecen y desaparecen en ciclos de 11 años, comenzando en las latitudes altas y acercándose al ecuador al término del ciclo, que se vuelve a repetir.

Por otra parte, el Sol tampoco es liso, como nos parece desde la superficie de la Tierra. Cuando se utiliza un telescopio, el Sol presenta una superficie granulada. Cada gránulo se debe a una célula convectiva, como la que se forma en una cacerola donde se hierve agua.

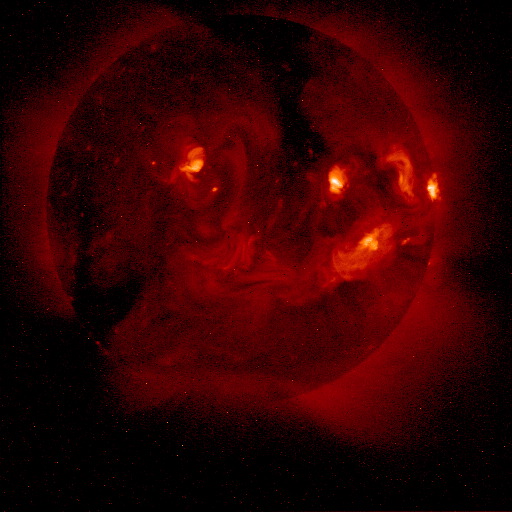

Otro fenómeno que se produce en el Sol son las llamadas protuberancias, que no son más que erupciones de hidrógeno muy caliente que pueden alcanzar los 200.000 km de altura y, a escala menor, las espículas. Estos fenómenos se vieron por primera vez durante un eclipse solar (ver más adelante para obtener una descripción detallada de qué es un eclipse), cuando el disco solar queda oculto y su luminosidad no impide observarlos. También durante un eclipse se puede observar la corona solar, muy tenue. La dimensión de la corona es comparable a la del propio Sol. La corona se extiende, cada vez más tenue formando un «viento», llamado viento solar, formado por protones y electrones. Con la ayuda de sondas se ha detectado la presencia del viento solar más allá de la órbita de Saturno. En la Tierra, la intensidad del viento es tal que podría ser muy peligroso para la vida. Afortunadamente, el campo magnético terrestre y la atmósfera impiden que el viento solar alcance directamente la superficie terrestre, aunque sí forma el espectacular fenómeno de la aurora, sólo observable en latitudes por encima de los 50°.