ANÁLISIS EXISTENCIAL

EJEMPLO.

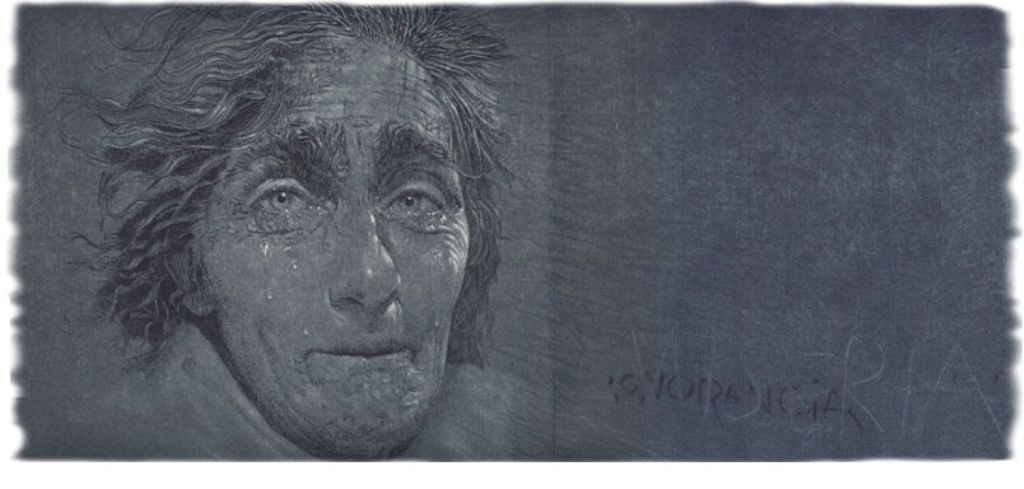

SÍNDROME DE MOLOCH

"Moloch

es una divinidad que, en ciertas culturas de la antigüedad

era representado en la forma de una estatua o tronco de

árbol hueco y a la que se le rendía culto

llenándolo de objetos, con frecuencia también,

de seres humanos sacrificiales. Nuestro mundo presente ritualiza

en una miríada de conformaciones y hechuras el culto

a esta divinidad, cargando el vacío de energías

ilusorias que lo abarrotan sin eliminarlo y sin extraer

de él ni siquiera la fuerza de una negatividad activa

o impulsora. Tan tenaz es este ceremonial que llega a henchir

la oquedad hasta el punto de convertirla en una falaz e

inflada burbuja que hace, unas veces, de pesadez insoportable

y otras de atiborramiento pomposo con aires de grandeza.

Todo ello lo había descrito genialmente Robert Musil

a principios de siglo como una enfermedad del hombre sin

atributos que avanzaría con el curso del tiempo y

a la que, irónicamente, relacionaba a veces con la

ley que rige el crecimiento de una gran O redonda cuyo contenido

es constante: cuanto más voluminosa, más se

diluye su esencia en la dilatada superficilidad.

Podríamos partir de dos escuelas en psicopatología

para reinterpretar ciertas hipótesis en nuestro marco

conceptual: la escuela del «análisis existencial»

y la que rodea a la obra de Lacan y está interesada

en una «clínica del vacío».

La primera comenzó cuando ciertos psicoanalistas

se encontraron con la publicación de de Ser y Tiempo

(de M. Heidegger) en 1927 y reformularon su indagación

sobre la base de la ontología hermenéutico-existencial.

L. Binswanger, E. Minkowski, M. Boss, entre otros, trabajaron

en esta línea, que hoy viene siendo revitalizada

por intelectuales a caballo entre la psicopatología

y la filosofía como B. Waldenfels o W. Blankenburg.

Para decirlo del modo más simple, una patología,

según esta escuela, consiste en el desarraigo: se

caracteriza por la imposibilidad para participar o sentirse

inmerso en un mundo de sentido, en una comprensión

contextual del sentido de lo que sucede. Dado que, heideggerianamente

hablando, en dicha comprensión radica precisamente

el ser, resulta aclaradora la definición de salud

que ofrece R. May, también miembro de esta escuela.

Una de las pacientes de May —hija ilegítima

que arrastraba una vida de angustia próxima a la

esquizofrenia— escribió poco antes de sentirse

curada: «Yo soy una persona que nació ilegítimamente.

Entonces, ¿qué queda? Lo que queda es esto:

Yo soy. Este acto de contacto y aceptación de mi

‘yo soy’, una vez que lo cogí bien, me

produjo (creo que por primera vez en mi vida) esta experiencia:

‘Puesto que yo soy, tengo derecho a ser» . La

salud, nos dice el autor, es simplemente la experiencia

existencial «yo soy», que no es de que soy un

sujeto, sino la expresable en la forma «yo soy el

ser que puede» (vivir en posibilidades de existencia).

Un individuo que es incapaz de tal experiencia se mantiene

en los márgenes del mundo, de todo contexto, como

un espectador frío que no comprende «sentido»

desde dentro. Se siente vacío en la existencia.

En los modos en que ello ocurre afectando a la autoexperiencia

temporal —la única variante que aquí

podemos abordar—, aquello con lo que es llenado el

vacío es, por eso, una realidad ficticia, emancipada

del flujo de experiencia inmediata, y autonomizada como

si constituyese una legalidad inexorable. L. Binswanger

llama a esta patología «continuidad fatídica».

En ella se rompe la conexión e integración

del tiempo —en cuanto nexo pasado-presente-futuro—

de forma que todo queda reducido a un presente continuo,

vacuo y monónoto, experimentado como fatídico,

en el sentido del cual el fluir del tiempo queda reducido

a la regla de una sola categoría (aquella con la

que es embozado el vacío). Sobre esa base se pueden

entender los elementos fóbicos de la psicosis. Se

posee un miedo, un pánico, a que, si se rompe dicha

continuidad ocurra algo catastrófico. Así,

refiere el caso de una mujer que experimentaba ataques fortísimos

de ansiedad si se movía alguno de los tacones de

sus zapatos.

En su famoso estudio El caso Ellen West aclara cómo

la continuidad fatídica integra un doble movimiento,

de ascenso y descenso. La enferma no está arraigada

en el mundo, no ha plantado «firmemente ambos pies

en tierra». Y como consecuencia se mueve entre el

mundo etéreo y el de mazmorra, sepulcral, en dos

irreconciliables: el ágil, amplio y brillante del

éter, por un lado, y el mundo oscuro, macizo, pesado,

estrecho, duro, de la tierra fangosa y de la tumba. El hombre

sin mundo se queda fijo en ese movimiento ascendente-descendente,

anegando la oquedad en que dicho movimiento oscila con diferentes

panaceas —la glotonería, en el caso de E. West—

.

Si quisiéramos extrapolar al campo de lo trans-individual

este tipo de patología y la entendiésemos

en cuanto patología de civilización desde

las claves que aquí proponemos, habría que

desestimar la idea de que pivota estrictamente sobre un

desarraigo del abrigo mundano. Sería, en cualquier

caso, un desarraigo, tanto respecto a la «pertenencia

céntrica a un mundo», como a la «distancia

excéntrica» que impulsa a extraditarse de él,

en los términos, más arriba formulados, de

un desasimiento. En realidad, se trata de una existencia-en-vacío

que se defiende del horror vacui saturándolo ficcionalmente,

mediante el consumo, bien de un mundo ideal, bien de una

facticidad apetitosa.

Consumo, sí, pero en un sentido ontológico

que no puede ser restringido al usual significado mercantil

del término. Hoy el consumo es, ante todo, inmaterial,

descorporeizado. Devoramos ideales y sueños, por

el lado excéntrico, con el fin subyacente de saciar

nuestra falta de potencia para promover un nuevo mundo.

Sueños e ideales de postín, como los que se

abanderan continuamente a través de los medios de

comunicación: éxito, fama, gloria, reconocimiento,

sustentados en su fuero interno, no por genuinos retos,

sino por la imagen representacional que nos deparan. Deglutimos

saber, a base de cúmulos de información que

se hacinan grandilocuentemente, sin que haya en ellos sabiduría

cualitativa. Pero, al unísono, consumimos realidades

fácticas, desde el punto de vista céntrico.

Engullimos tragonamente cursos de autorrealización,

prácticas orientales de relajación, amistades

virtuales a través de las redes, juegos de consola,

discursos y narraciones que sirven de espectáculo…Y

del mismo modo, afectos y desafectos, que no nos tocan en

lo más próximo porque están ahí

como cosecha emocional para convencernos de que no estamos

solos y vacíos.

Desde el punto de vista político, cabe encontrar

estas patologías de civilización en el corazón

mismo de cualquier forma de totalitarismo. La forma en que

se alza y florece una ideología totalitaria —nos

enseña H. Arend— es sustrayéndose a

la dinámica de la existencia y quedando dirigida

exclusivamente por la «lógica de su desarrollo».

Semejante lógica se convierte en una «ley»

eterna, invulnerable a la experiencia.

«Por eso, el pensamiento ideológico se emancipa

de la realidad que percibimos con nuestros cinco sentidos

e insiste en una realidad ‘más verdadera’

(...), oculta tras todas las cosas perceptibles, dominándolas

desde este escondrijo y requiriendo un sexto sentido que

nos permita ser conscientes de ella».

En nuestros términos, el autoritarismo está

varado en una organización de su vacío, al

que abarrota, por el extremo excéntrico, de ideologías

consumibles con tanta avidez que imperan como si fuesen

leyes sin las que se puede vivir y, por el lado de la centricidad,

con el regocijo inconfesado e inconfesable que encierra

la producción deseante de víctimas. Ha ocurrido

en grado extremo en las dos guerras mundiales y en el socialismo

real. Pero el fantasma de ese apogeo autoritario vaga por

nuestras más actuales instituciones, como una amenaza

constante atraída por el inmovilismo y por la ausencia

de nuevos modelos valorativos. Mientras tanto, un terror

silencioso crea pesadillas en los pueblos, en la gente,

como la transmutación, a gran escala, de esa «política

de los desperdicios» en que —en palabras de

É. Minkowski— cursó la enfermedad de

uno de sus pacientes: sumido en el vacío, temía

pavorosamente una confabulación contra él

para hacerle tragar y atravesar por el aparato digestivo

todos los desperdicios humanos, toda la inmundicia del mundo"

(Extracto de Sáez Rueda, L., "Enfermedades

de Occidente. Patologías actuales del vacío

desde el nexo entre filosofía y psicopatología",

pp. 87-90)